艺海纪行

画家闻立鹏

画家的艺术和他的生活道路是分不开的。说实在话,我虽然小时候比较喜欢美术,有执着的追求,但于美术并没有什么特殊的天赋,是生活的浪涛把我卷进了艺术的海洋。

40年代,昆明的民主运动、“四烈士”之死和李公朴、闻一多惨案,给我幼小的心灵以剧烈的撞击,使我第一次真正尝到了悲愤的滋味和力量,亲身体会了美丑善恶的界限,懂得了什么叫爱、什么是恨。

怀着一种天真稚气而又朦胧的对真善美的追求,1947年夏天,我随一些大学生们一起投奔解放区。过封锁线的时候,我毫无顾忌地抛弃了许多衣物,却怎么也舍不得一盒心爱的马头牌水彩。没有想到,正是这盒水彩,竟决定我一生的道路,开始了我学习美术的艺术生涯。

那时我还不满十六岁。

从此,我像一个孤独好奇的孩子,沿着乡间的小溪,去追寻艺术的大海。曲曲折折、一路风雨。美好的幻想和希望,逐渐把我引进河流、带入港湾、涉足海滩、终于跃进了汪洋大海。岁月流逝、两鬓斑白。近五十年了,欢欣、苦闷、迷茫、忧郁、激愤……苦辣酸甜都尝遍,我发现这是一片无限辽阔壮丽的汪洋,却也是一片幽深莫测无边的苦海。艺术追求没有尽头,苦海泛舟,并不是每一段航程都伴随着成功、荣誉和掌声。这是一条耗尽心血与生命的寂寞之路。

苦海无边,而在探索创造中实现自我,求其人生的价值,却又其乐无穷。“莫问收获,但问耕耘。”我以这样的诗句自勉。

第一章:第一声歌唱

油画处女作《英特纳雄耐尔一定要实现》

小时候在昆明参加为“四烈士”下葬悲壮的抬棺游行,使我对烈士一词有了的真正概念。父亲牺牲以后,烈士这词汇在我心中更逐渐形成为一种亲切崇高的形象。每次听贝多芬《英雄交响乐》中的葬礼进行曲、听《命运》、听柴可夫斯基的《悲怆》,我都被激发起一种悲怆壮丽的情怀而激动不已。青山处处埋忠骨。大江南北,我曾在各式各样的烈士墓碑前流连凭吊,青山与忠骨联系在一起,总有一种自然美与人格美融为一体的豪壮悲烈的感受,总是使我在感情得到净化与升华的同时,情不自禁地产生强烈的创作冲动。

英特纳雄耐尔一定要实现 布面油画 240厘米×200厘米 1963年 闻立鹏

1956年,我在昆明时期的高班同学罗广斌寄来《红岩》初稿,约我画插图。次年,我赴云南体验生活路过重庆,他又来我住的小旅馆彻夜长谈。一幅幅惊天地、泣鬼神的悲剧画面,在我脑海中涌现。画插图的事后来没有进行,但是这种内心强烈汹涌的感情波涛,迫使我寻找一种恰当的语言表达形式,我开始构思独幅画。

1959年,我为革命博物馆创作大幅水墨画《血债》。作为历史画,我原来题名《长夜图》,力图表现典型环境、典型性格,画面保留有铁丝网等刑场的环境,体现黑云压城、疾风劲草的氛围。由于水墨技巧的力不从心,艺术上未能展开,最后的画面不够理想,但却留下了一批人物形象。

1962年,我在毕业创作的构思中画了不少草图。罗工柳先生一眼就看中了在小纸板上以黑红两个色调、用笔杆刻画出的《英特纳雄耐尔一定要实现》(下简称《国际歌》)草图。他建议立即停止其他构思,集中全力发展这一构图。的确,这张小构图说明我已“找到了感觉”,找到了打开主题的钥匙,找到了基本的motif(主题),找到了恰当的艺术语言。

小构图的灵感来自黄山的写生、来自敦煌的临摹考察。

大地的女儿 布面油画 120厘米×140厘米 1979年 闻立鹏

1962年夏天,我曾在黄山住了一个月,原是为了搜集风景画创作的素材。山上山下、风里雾里、我到处观察写生。黄山西海群峰雄伟壮丽的景色使我领略了壮美与崇高的境界;而走到立马峰下,那巨大石块背衬天空所形成的景象气势逼人,极其宏伟、庄严,给人的视觉感受是永恒、伟大、崇高。构思《国际歌》时,我把这种感受搬来,把《血债》的构图更加压缩,使几位烈士成“山”字形密集在一起,形成一块巨石挺立的形象。空间极度紧缩,只留有一小片供人想象的虚拟空间。取消了一切情节、环境、道具,集中突出那种气贯长虹的逼人的气势。这七位烈士群体,我是当成一座历尽风霜、斑驳坚硬的石碑来刻画的,把琐碎的形体线条概括为几根刚硬粗犷的垂直线,与地面结合形成清晰的直角,造成稳重、坚毅的感觉。如果说当年作历史画《长夜图》,还是偏重于“图”,具有叙述性,这次的《国际歌》重点是“歌”,强调的是情,是颂歌,是纪念碑。

我努力调动一切造型手段和形式美诸因素来完成这一设想。作为油画,我想摆脱一般绘画的写生再现性质,而把色彩作为一种语言来发挥表情作用。整个画面的黑与土红的基本色调,是来自敦煌北魏壁画的启发。那庄严恢宏悲烈的情调,并非生活场景的如实描写,却是刑场上瞬间的悲壮气氛的真实凝固,是先烈们大彻大悟、崇高的大我精神的升华。在坚如碑石的画面上,大部分是以刮刀完成的。厚重的色块、浓郁的色彩、粗犷的线条、有力的笔触与刀痕、概括并略带夸张的造型,使画面显得古朴厚重,具有金石味,传达给人以坚毅、持重、力量、永恒的感受。这一切造型、色彩与构成方面的经营、人物形象与气质的刻画,都是为了增加作品感人的力量,增加作品内涵的深度。

这幅画的人物造型是在《长夜图》的基础上进行的。当时,我做了大量的资料研究工作,在许多生活原型的基础上,根据不同身份、不同年龄、不同性格气质塑造出七个人物,并为他们确定了潜台词作为具体刻画人物形象的感情依据,避免雷同、概念化;同时也保证画面的各种因素、每个声响,都围绕着主题,不是各自为政,而是一种协奏、交响,共同发出悲怆壮美的宏声,共同传达崇高永恒的审美境界。

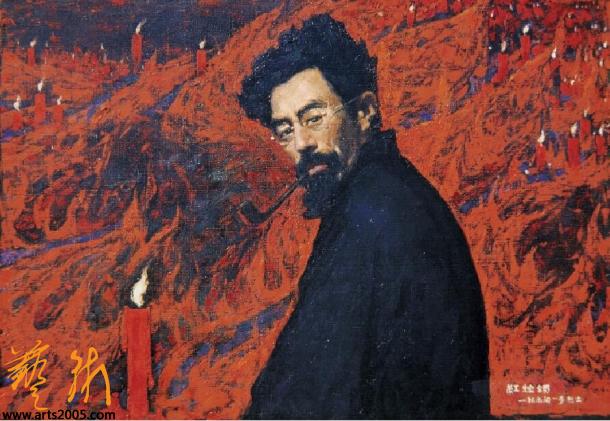

红烛颂 布面油画 70厘米×100厘米 1979年 闻立鹏

画面上大块浓重稳定的黑色,与抽象背景耀动斑斓的红色,形成动静强烈反差;身体、土地、天空的虚,与人物头部形象的实,造成虚实的对比,又使画面不因凝重而僵死,而是充满生命抗争的活力。大幅的画面(200厘米×240厘米),集中压缩的构图,使画中人物比真人还大,这一因素,也是为了更强化画面的张力。而画的标题,又选择了代表当时万千观众发自内心真诚信仰的“国际歌”的最后一句,一个带惊叹号的最强音。因此,展览会上,这幅像碑石一样立在观众面前的作品,确实具有相当的感染力,引起许多观众悲怆壮美的联想,引发了崇敬缅怀先烈之情。那曾经激动得使我流泪的、隐藏在深沉色调里、流露在笔迹刀痕中的内心激情,看来也拨动了不少观众的心弦。

我终于吐出了积淤心中多年的声音,终于摸索着看见了艺术殿堂的大门。

《国际歌》的创作启示我:艺术并不等于逻辑概念的一种图象的翻译或符号,也不是自然的简单摹写。因此,只有画家带着激情作画,才能使形、光、色,点线、面诸造型因素带上感情的色彩,组成有生命的形象。所以,感情的因素,虽然看不见、摸不着,却是艺术生命的激素。它刺激和孕育生命,是沟通艺术创造者与欣赏者的桥梁。

我体会到正是我的特殊经历、遭遇所形成的感情、创作欲望,成为我艺术活动的内驱力。

同时,通过这次创作,我更加明确了艺术的真谛在于创造第二自然。我逐渐摆脱绘画的描摹性、习作性而加强了表现意识与创造意识,学会掌握控制画面的能力,终于从对象面前站起来,在画布面前成为主人,成为一个主动的人。这也使我能正确地处理内容与形式的辩证关系,比较主动地对油画艺术语言与形式进行探索追求。

造型艺术中的形光色、点线面等,这是造型艺术的单因子,好像音乐中的音符。各种造型因素的组合、安排与运用,产生节奏与旋律,又因此而产生对称、均衡、对比、调和等等形式规律及运动感、质量感等等艺术的质素。

艺术的外形式,就是这些造型因素按照画家的意志、以一定的规律组成的统一体系。

疾风 布面油画 76厘米×140厘米 1979年 闻立鹏

《国际歌》是我进行油画艺术创造的第一次尝试。我深刻体会,艺术家作为艺术创作的主体,其实是总设计师,集作曲家、歌唱家、指挥家三种职能于一身。他要非常微观地去体验、观察,又要非常宏观地综合概括。他要像“上帝”一样创造,又要像工人一样去刻苦冶炼。而在艺术美的冶炼中,形式的锤炼其实就是绘画语言的锤炼。没有内容的语言是不存在的,哪怕只表达一丝情绪,一种心态;没有语言的内容也是不存在的,哪怕只是一种观念的传达,一种精神的流露。但是正像语言本身也是一种科学、有自身的规律与法则一样,形式本身也有其相对独立性,有其一整套客观规律,熟悉并掌握其规律以进行艺术的创造,正是画家神圣的职责。

(未完,全文请查阅《艺术》杂志2016年第九期)

暂无评论