一个文艺兵的回忆

1971年5月,部分美术培训班的领导和老师、学员在石家庄烈士陵园的合影。后排为军文化干事邵黎阳(左一)、艾中信(左二)、孙慈溪(左三)。前排左一钟涵。梁栋老师拍下了这幅照片

我档案的简历表中有段这样的履历是一定要填写的:1971年应征入伍,同年6月考入中央美术学院与27军联手举办的美术培训班;在我的成长过程之中,有两个人不能忘记:一个是中央美术学院的画马大家刘勃舒老师,另一位是部队主管美术工作的邵黎阳老师。

“文革”期间,中央美术学院和中央工艺美术学院(清华美术学院前身)教职员工集体下放到陆军第27军进行劳动锻炼。中央美术学院入住邯郸的磁县农场,中央工艺美术学院入住离石家庄不远的获鹿农场。部队领导看准了这个机会,就决定与中央美术学院联手举办一个美术培训班,责成军部文化干事版画家邵黎阳主持,1971年6月开办,中途因林彪事件休课;1972年年底复课,1975年初结束,两头搭接,办了三年半之久。

1973年部分美术培训班的学员和老师参观西柏坡时合影。后排右一为刘勃舒;后二排右二为杨先让,右三为本文作者陈贵民;前排左一为钟涵,左四为李琦,他身后二排左二为李琦的夫人冯真老师

考入美术培训班之前,我曾是27军第79师坦克团一营一连的一名坦克装填手,因为在1971年的美术培训中成绩出众,被文化干事邵黎阳相中,便被直接调到军部电影队成为一名美术员兼放映员,那时我不满17岁,还是一个不懂事的孩子。

美术培训班复课有大量的工作要做,我就成了邵干事身边的 “小跟班”,其中接待老师们吃住行的日常服务工作也落在了我的头上。使我有幸近距离地接触了十几位当今名师大家,对他们的音容笑貌印象深刻,其中,刘勃舒老师对我的言传身教尤其终生难忘。

第一次见到刘勃舒老师是这个样子:高个子、高颧骨、高鼻梁、深眼窝,头上戴着一顶工人常戴的蓝布帽,身穿一件满大街都能看到的半身棉大衣。可大衣里却穿着一件绣着图案的高级灰毛衣。一看就是那个年代有节制地突破“千人一面”,外表平实,内心孤傲的艺术家。

他有一双深藏于眉弓之下的鹰一样的眼睛,笑起来一眨一眨的,透着几分憨态。我接过他手中的帆布行李包,傻傻地打量着他,心里有几分畏惧。

李琦老师先来,和我混熟了,小声地对我说:“他可是徐悲鸿的关门弟子,勃舒画马,在美术界是很有名的。”

1973年,刘勃舒老师在部队美术培训班上为学员画的《奔马图》

大部分老师安排在军部招待所的一个会议室里。我的床紧挨着刘勃舒与宋源文,其他依次是钟涵、杨先让、梁栋、张佩义和司徒兆光。苏高礼的家在石家庄城里,课后常常回家,但宿舍里也为他留了一张床。李琦和冯真夫妇特殊待遇,住单间。

房子的中间六张办公桌拼在一起,旁边还有一个取暖用的大铁炉子,炉子旁边留有一块地方便于画画写生。这么多人同住一室,还放了许多东西,并不感觉拥挤。

大大的房间,亮亮的窗户,圆圆的炉子,背靠背的书桌,井然有序的床铺,特别是当暖暖的阳光探进来打量这几位大名鼎鼎的画家时,这间宿舍顿时充满了无限的生机。

培训班分版画班与国画班,由于学员的基础普遍较差,设油画班的打算被取消了。李琦和勃舒老师负责编写国画技法讲义,宋源文牵头编写版画讲义,素描讲义在孙滋溪和钟涵老师在1971年共同编写的教材基础上又作了进一步的调整,由我到政治部办理打印校对并印刷成册,分别发到学员手中。我被分到国画班,从此就成了刘勃舒和李琦老师的正式学生。

课堂上刘老师看我坐着进行画国作业很不高兴,走了过来狠狠地在我的屁股上拧了一把,盯着我,示意让我站起来画。

嘿!这个老师好厉害!这一拧,让我记住一辈子。

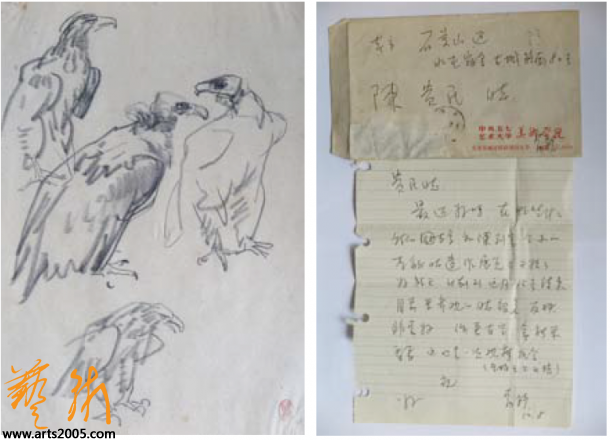

刘勃舒老师送给文艺兵的速写范画和寄给文艺兵的短信

回到宿舍他对我说,年纪轻轻不要养成坐着画国画的习惯,这个毛病事关重大,一定要掰过来。站着画画便于观察全局,控制全局,这样画出的形象不易产生视觉变形,也是观众欣赏作品的角度。站着画画便于驾驭毛笔。只有站着才能更好地调动腰、臂、腕、指对毛笔的驱动力,才能更灵活地对毛笔进行提、按、顿、挫和快、慢、疾、徐的操纵,才能锋出八面,画出遒劲的线条,点厾泼洒出富有变化的墨块等等。接着他给我介绍了毛笔笔尖、笔肚、笔根调色蘸墨的妙招诀窍,以及笔杆的各个部位的使用与执笔方法等等。他一边讲,一边在旧报纸上作示意,嘴里还唠唠叨叨:“国画家是由宣纸喂出来的,没有宣纸怎么能行……”宣纸在当时是培训班里的稀缺物资,只有在完成作业和搞创作时才能领到。

勃舒老师在课堂的黑板上画的马,学员们久久不忍心擦去,我把它认认真真地临摹到了本子上,勃舒老师认为我是班上临得最像的。从此勃舒老师就在宿舍里给我开了画马“小灶”,享有近水楼台先得月的一种特殊待遇。

晚饭后老师们遛弯回来,他就从马的解剖与画马的基本笔墨要领讲起,之后还分别讲了画马的五个步骤,以及画马的章法布局和落款印章等基本知识。

他一边讲,一边在旧报纸上做示范,有些笔墨效果在旧报纸上出不来时,常常情不自禁地骂骂咧咧,这时,正在低头画“黄河边上领袖与船夫创作草图”的钟涵和正躺在床上津津有味地品读“车尔尼雪夫斯基著作”的宋源文会向我们瞟上一眼,瞧这“爷儿俩”闹腾的;正在为战士画写生头像的李琦和几位其他老师也会跟着应和几句国骂,以减缓模特的疲劳度。宿舍里其乐融融,这是我和老师们度过的一个个最快乐的时光……

1971年,部队美术培训班学员在中央美术学院老师的指导下,正在进行静物素描写生训练

学习的收获与快乐,驱使我更主动地为老师们做好服务。冒着挨批评的风险,利用军电影队管着的图书馆、电影院、游泳馆的方便,根据他们每个人的需要,常偷偷地到图书馆仓库里拿出一些内部禁书让他们传看,带他们走礼堂的后门看内部电影,安排他们非常规地使用小汽车等等。随着相处的时间,我对老师们的敬畏感减退了,和老师们的相处也放松了。

一个星期天,我趁其他老师上街不在宿舍的机会,冒着违反培训班规定的风险,用试探的口吻提出希望老师能给我画张马。出乎意料,勃舒老师居然答应了!我飞奔到电影队宿舍取出了珍藏多日的几张上好宣纸。老师一边默默抚摸着宣纸,一边从行李提包中取出一块油烟老墨,沉思片刻之后,用一种慈爱的眼光问我:“你想要什么样的马?”我一边磨墨一边回答,“想要一幅奔跑的马?饮水的马?不,不,您画什么马我都喜欢”。老师没有吭声,裁了宣纸,拿起毛笔来试了试磨好的墨,突然他眼神一亮,猎鹰一般,那支毛笔便在雪白的宣纸上纵横翻腾起来,不到一个时辰,饮水河边的双马,奔跑着的单马,便被他“擒于”这张雪白的宣纸之上。

我在一旁被老师画马的状态给惊呆了,“真的有本事, 牛!我服了!也越来越喜欢这位既严厉又和蔼的勃舒先生了……”

面对画好的两幅马,勃舒老师脸上洋溢出一种满意的笑容,他吸着烟,欣赏着自己的战果,指着那幅奔跑的单马说:“造型与墨色还不错,你赶上了,好好留着吧。”

画马的故事发生在1973年,一晃43年过去了,期间李琦、刘炳森,马海方、韩邵玉、马克等都看过这幅《奔马图》,各个都赞叹不已,认为是勃舒先生的精品。马海方想用其他名家的精品交换这幅奔马图,被我拒绝了。

1981年刘勃舒先生赠给学生的结婚礼物《双马图》

我曾有幸多次看过老师画马,那真是一种享受:勃舒老师画马,先得欣赏他那见筋见骨的腕子与修长的手,他手中的几管老笔就像侍奉主人多年的奴仆,随时能听命于差遣;勃舒老师画马时俨然一个排兵布阵的大元帅;宣纸就像战区地图,一旦战略意图确定,他的眼睛便放出光芒,他笔下的千军万马便奔腾而出势不可挡。时而重顿略停,变换笔锋后杀向一侧;时而执笔下移,枕腕竖锋,中锋勾勒,精微之处笔笔嵌入命门;时而重夯在手,万豪齐力,一起一落,夯声阵阵;时而饱蘸的浓墨,仗义舍财,从浓到淡,墨分五色,将笔根里的仅有余墨生生被挤得干干净净,纸上一片干裂秋风;时而,浓墨在先,清水破之,时而,淡墨在先,浓墨在后,相互融之;霎时间,或遒劲,或飘逸的线条,或浓烈或透明的墨块,便力透于骏马的结构之上。

最令人激动的是他画马尾巴:只见他把笔锋逆入揭笔疾出,来回三四个翻腕,那飘逸的马尾便在马的尾骨中生成。

最体现书法入画的是他画马蹄子:笔下的马蹄如钉头趯尾,竖笔横下,尾部取魏碑笔法,折笔推出,顿时马蹄透视准确,质感硬朗,能马踏匈奴,驰骋于热血疆场。

最精微处是他画马头:画马头时,他附身竖腕,紧贴画纸,笔笔吝啬,绝不含糊。马的尖耳、大鼻用中锋取之,鼻梁斑纹用笔尖摆之。侧法点睛,神采四溢,毫发之间,取骏马百态之媚。

1983年,李桦先生亲自主持的首届版画进修班的10名学生与中央美院版画系的老师与工作人员合影。前排左起为宋源文、伍必端、李桦、王琦、李同仁、谭全书老师。第二排左一为杨澧、左二为张明继老师,左五为周建夫老师。后排右三为张作明老师,右八为广军老师;本文作者陈贵民在李桦与王琦身后,我的同学右起分别是:金祥龙、杨明义、陈祖煌、王琼、姜识民、张健、董健生、丁焕、郝志国

勃舒先生画马速度很快,凭的是超常的记忆力。无论是一匹马还是一群马,都装在他的胸中。他画马很少起草稿,哪怕是画群马,也仅仅是用笔杆在纸上标个位置,只要大局一定,便放笔直取,一气呵成。勃舒画马凭的是过硬的速写功夫,他画速写以线条为主略施明暗,画速快且捉神写形能力极强。他笔下人物速写,无论老幼一眼便能认出,加上被画者的个性神态,常常令观者品味之后,又一次拍手大笑。他在培训班上画的速写常常被学员们一抢而空,都以得到勃舒速写为荣。在老师的影响下我痴迷上了速写,勃舒老师见后非常高兴,也为我加了怎样画好速写的“小灶”。

饭后,他翻出一支扁心的速写铅笔(当时在部队驻地没有卖的)送我,还亲手削了起来。“削铅笔,用铅笔有门道,削速写笔要削成45度角的L形为妙,这种形状的笔有中锋也有侧锋,中锋勾线,侧锋涂面,根据表现对象和想法灵活运用”。他一边讲还一边在速写本上作示范。

日复一日,我的速写在勃舒老师辅导下很快上道。这时他向我介绍叶浅予、黄胄、阿老、李克瑜等老师画速写的方法与处理速写作品的不同手段,还特别推荐了将兆和先生整体把握局部入手的写生妙招。由于当时可作示范的速写资料奇缺,在探亲期间他还特意从北京带来他的速写原作,送给我当作范本参考。

勃舒老师手把手地教导一个士兵的故事,只是他在1972年至1974年教学中的几个侧面,也是他教学生涯的一个缩影。

勃舒老师对年轻的学生们坦诚热情,对美术界的前辈也推崇备至。在那个特殊的年代,在许多名师大家正在等待政治定论之时,他敢在课堂上公开推崇徐悲鸿、将兆和,吴作人,李可染,叶浅予、古元等,还绘声绘色地讲述他们的趣闻轶事,他知道管不住嘴的后果,他不顾,也不怕。他不但对老前辈们极力推崇,也对在一起任教的同事们十分尊重。在给我开“小灶”时,常常教导我,仅仅学一个老师不行,要多请教其他先生。他指出,创作上要多请教李琦和钟涵老师,李琦的《毛主席走遍全国》和钟涵的《延河边上》都是美术史上的力作。在色彩与素描上要多请教苏高礼老师,他的素描与色彩得到过俄罗斯的真传,是地道的“洋面包”。宋源文、杨先让、梁栋和张佩义老师都是版画系的精英,版画的学习要多多请教这些先生。

美术学习班在军部石家庄开办,正在农场劳动的老师们十分羡慕,常借机来美术培训班参观访问。“雁过拔毛”“留下买路钱”这是当年勃舒老师的一句口头禅。只要有同事来,他就会及早把信息告诉我,让我通过邵黎阳把他们扣住,叫他们给学员们讲课。其中被扣住的钱绍武老师讲了怎样用“套圈”的方式快速组织人体结构;金鸿钧先生讲了“三矾九染”的工笔画的技法;丁井文老先生隆重地推举了军中才子黄胄,介绍了他的成才轨迹、速写入画的新技法、黄胄通过练笔墨把毛驴画出名的经历等等。很遗憾的是黄永玉先生没有被扣住,因他有要事急于返京,我和邵干事陪同他在政治部食堂吃了顿便饭便匆匆离去。为此,刘勃舒与李琦老师念叨多日。

1971年底,79师借美术培训班休课之机,特请来吴冠中先生为五个文艺兵进行了7个月的创作辅导,我有幸在吴先生的身边聆听他的教诲,这段佳话在此暂且不提……

1973年美术培训班全体学员打起背包集体入住中央美术学院。一是参观中国美术馆举办的全国美展,二是在美院的小礼堂,分别聆听卢沉老师、北京画院的张仁芝老师、浙江美术学院的方增先老师授课。他们从不同的角度介绍了中国人物画的不同技法,并根据个人的艺术风格当场进行了中国画人物的写生演示。在杨先让老师的引导下还参观了人民美术出版社,近距离地观看触摸到了沈尧伊的连环画原稿。在京期间,教学别开生面,内容十分丰富。《光明日报》派记者跟踪报道。为保障北京的教学活动扎实落地,邵黎阳干事与刘勃舒等老师们做了大量的准备工作。

勃舒先生不但教学实在,而且性格耿直,爱憎分明。一次他发现一位士兵学员受了干部学员的气,便把干部学员叫到宿舍,指出了他歧视士兵学员的错误,对他讲“学好画画,先学做人”。

起床号一响,学员要按时出早操,勃舒老师常趁出操时替我打理炉子。一次出操中途我有事提前回到宿舍,看到他四肢着地,歪着脑袋掏炉灰的情景,顿时,我被羞得无地自容。那件绣有图案的毛衣上也沾满了炉灰,当我替他用手背弹炉灰时,勃舒先生脸上的笑容活像个孩子。

勃舒老师除画画外,也弹得一手好钢琴。当他得知27军闫川野军长家里有一架钢琴时,就千方百计地走进了将军楼。只见他在钢琴面前,把帽子与短大衣一脱,露出了漂亮的毛衣、浓浓的背头;他直直身板,校准音调后,一首肖邦的波兰舞曲《军队》便在将军楼里激荡,好一位派头十足的“钢琴家”。一同去的张佩义老师还发现闫军长的女儿闫军英长得英俊入画,不但动员她上了美术培训班,还为她刻了一幅肖似动人的木刻肖像,成为培训班上人手一张的版画范本。

勃舒老师在培训班上关心学员,回到美术学院也时时挂念着他的学生。1975年年底我突然接到他的一封来信,说1976年中央美术学院在北京继续招收工农兵学员,国画系的招生工作由他牵头负责。若我铁心学画,希望我能抓住这次机会……遗憾的是1976年“文革”结束,工农兵学员在当时的中央“五七”大学美术学院停止了招生工作。

1981年是我正准备结婚的一年。一次到勃舒老师的家请他指导最近的写生,突然他拿出笔来问我的女朋友叫什么?我说叫马玉兰。他说“巧了,你属马她姓马,便把这个名字写在台历上。过了几天,他电话告诉我说,他为我备了一份结婚礼物放在他家的报箱中,希望择日来取。我第二天便在报箱里取到了他的的《双马图》。

在他出任中国画研究院院长之前,大凡中央美术学院有他认为的值得一看的展览,便会写一封短信告诉我。他用这种方式向我推荐了李斛、梁常林、石虎、周思聪、卢沉画展等等。

勃舒老师出任中国画研究院院长后,由于工作太忙,见面的机会逐渐少了,同时他也知道我在单位的工作担子越来越重,画画的时间也越来越少,为此他很着急。他让《人民日报》的马克老师捎话(后来调到中国画研究院理论部),希望我能考虑调到中国画研究院帮助他料理一些党务及后勤工作,叮嘱我千万不要把手艺丢了……

1982年在宋源文老师的举荐下,我参加了李桦先生亲自主持的版画进修班,成了李桦先生的关门弟子。这个班是“文革”后中央美术学院首次面向全国招收进修班学员。在宋源文老师的特别关照下我一下子连续进修了两届……

借《艺术》杂志社唐璐社长责成我编辑出版刘勃舒先生的画作之际,发生在44年前的故事仿佛就在昨天。如今先生已经80高龄了,他从前辅导过的文艺小兵如今也60有余,已经在正司局级岗位上正式退了下来,具备了全身心投入到美术队伍中来的条件,决心按照勃舒老师教导把今后的生活安排得更有意义。

由衷地感谢培养我的部队,特别是邵黎阳老师,也由衷地感谢美术培训班教导过我的各位先生们,特别感谢刘勃舒先生对我的厚爱与栽培,借此祝恩师健康长寿!

2016年8月12日午夜

陈贵民 原《中国冶金报》社党委书记、全国冶金美术家协会名誉主席、《艺术》杂志社副社长

暂无评论